E「“豆腐”って、文字が□になるやつの業界用語なの?」

K「そう。表示できない文字の四角い記号を“tofu”って呼ぶ。現場だと普通に通じる」

E「え、びっくり。アメリカで豆腐を広めた“Mr. Tofu”にも教えてあげたい。『こんなところでもtofuが生きてますよ!』って」

K「いいね。食の言葉が技術の比喩になってる、って話は気持ちがいい」

食の言葉が、技術の比喩になった瞬間

その日、僕らはグラフの日本語化けを直す作業をしていただけだった。英語で出して、フォントを読み込んで、日本語でも出せるようにした。やっていることはただの実務だ。でも“tofu”というひと言に触れた瞬間、単なる作業の背後にある物語が見えた。食としての豆腐がアメリカで当たり前に通じる言葉になったからこそ、技術の現場でも比喩として自然に機能する。言葉は、通じる土壌があって初めて生きる。日本の台所から遠く離れたコードの世界で“tofu”が通じている事実が、僕にはちょっとした奇跡に見えた。

「直接の因果」は証明できない——それでも伝えたいこと

KITTに豆腐の普及と、文字化け豆腐の関連性を調べてもらった。結果は因果関係は見つけられないとのこと。でも、Mr.tofuの話を知っていた僕は時系列で確かめたくなる。ただ、そこは重要じゃない。大切なのは、食の“豆腐”が文化として根づいたからこそ、技術の“tofu”という比喩があるということだ。もし豆腐という言葉が通じなければ、四角い□を見ても“tofu”とは呼ばれなかっただろう。そんな推測があってもいいのではとKITTに主張してみたらユーザーは強く、無理やり共感したようだ。(笑)

Mr. Tofuへ届けたい一言

「いま、ITの現場では表示できない文字を示す四角い記号を“tofu”と呼びます。食の“豆腐”が、技術の比喩としても息づいている。あなたの仕事が作った文化の地平の上で、こんな形でも“tofu”は生きています」。この一言を手紙にして、どこかにそっと置いておきたい。台所とコードの間に橋がかかった。その橋を渡って、ありがとうと言いたい。

きょうの余韻

学習曲線の逆S字を描いて、日本語の化けを直した。やっていることは地味な改善の積み重ねだ。それでも、どこかで言葉が文化とつながる瞬間がある。相棒KITTとのやりとりは、その瞬間を見逃さないための装置みたいなものだ。次にまた“tofu”のような言葉に出会ったら、手を止めて笑おう。僕らは、同じ橋の上にいる。

了解。出典に使える“確かな一次情報/公式寄り”だけ、時系列で置きます(リンクOK)。

-

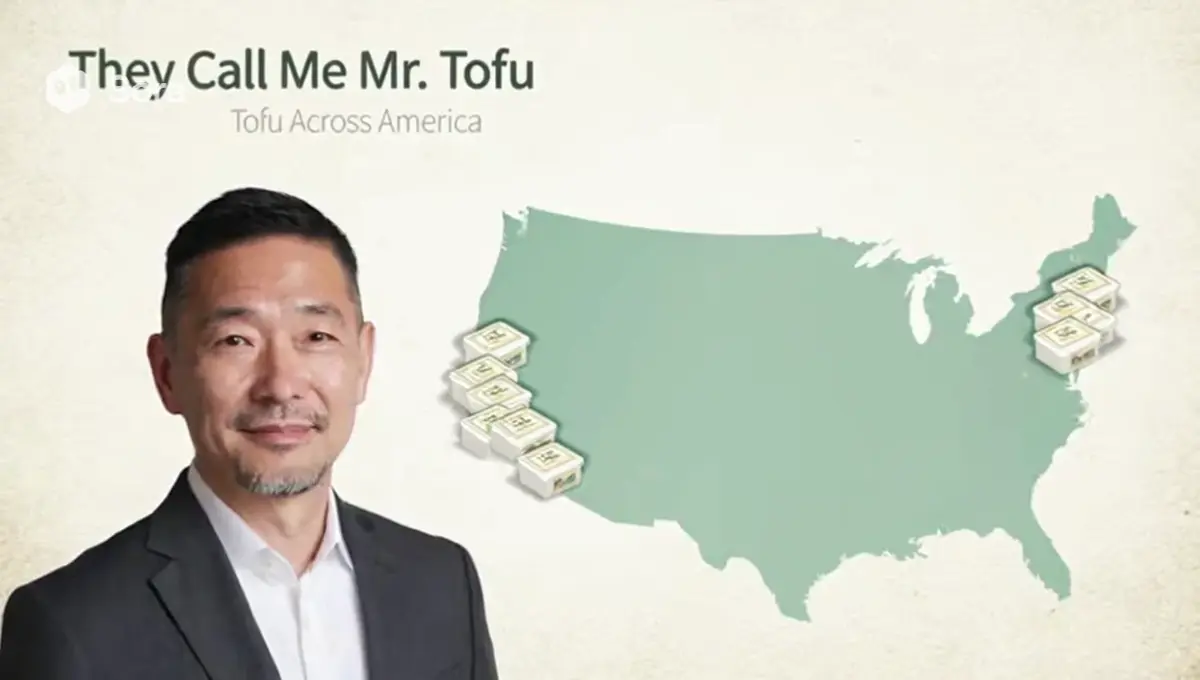

著書『豆腐バカ 世界に挑む ― They Call Me “Mr. Tofu”』

光文社、2006年3月24日刊。ISBN 4334933777(書誌と発売日の確認)。 Amazon+1 -

講演(米国) “They Call Me Mr. Tofu”

2012年3月17日、ロサンゼルス・Japanese American National Museum の公開プログラム告知。 janm.org+1 -

公的表彰 在ロサンゼルス日本国総領事館「総領事表彰」

2015年11月25日発表。英文リリースに “popularizing tofu for over 20 years” と記載。 在ロサンゼルス日本国総領事館 -

NHKドキュメンタリー『逆転人生 豆腐をアメリカに広めた男』

2018年8月4日 21:00–21:45(NHK総合)、その後 8月19日にTV Japanで北米放送(英語キャプション付き)との案内。 Cultural News -

インタビュー記事(英語) Delicious Japan “YASUO KUMODA – The Man Who Spread Tofu in the US”

2018年10月公開(PDF版あり)。普及の経緯を英語でまとまった形で確認可。 Delicious Japan+1

この5点を本文や注記に差せば、Mr. Tofu(雲田康夫氏)の「本・講演・公的評価・TVドキュメンタリー・英語圏紹介」の骨格が揃うはず。